La cura

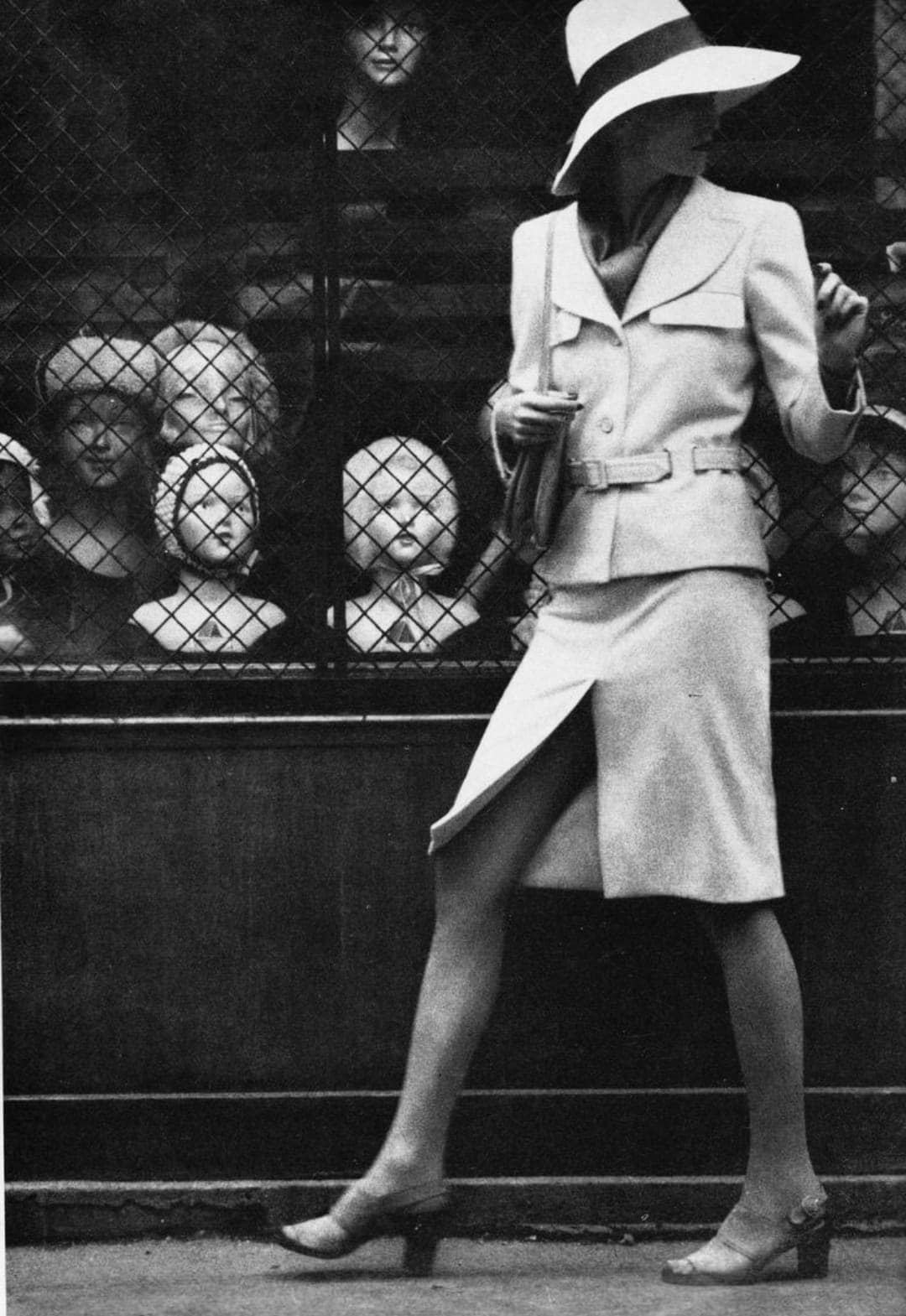

Battiato

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie,

Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via

Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo,

Dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai

Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore,

Dalle ossessioni delle tue manie.Questo è l’incipit di una canzone scritta da Franco Battiato e Manlio Sgalambro che ha come titolo, profondo nella sua straordinarietà poetica, La Cura.

Certamente gli autori quando hanno composto questo capolavoro, hanno attinto a quella filosofia che tiene in considerazione l’Essere-uomo nel suo travaglio esistenziale, al cospetto delle difficoltà e delle angustie del mondo.

Certamente Battiato quando ha scritto questo capolavoro, ha attinto a quella filosofia che tiene in considerazione l’Essere-uomo nel suo travaglio esistenziale, al cospetto delle difficoltà e delle angustie del mondo.

L’essere senza cura

Ed è così: l’Essere senza cura è preso dalla angoscia prima e dalla paura dopo, perché “gettato” nel mondo ne è spaesato, travolto, colpito nella sua nuda fragilità, abbandonato al compito di inventarsi una forma del suo divenire: mentre il ciliegio sa come deve fiorire, l’ape come cercare il nettare, l’Essere deve inventarsi le mosse del suo esistere per restare e durare.

Veniamo al mondo indipendentemente da una nostra decisione e ci troviamo nel fluire del tempo senza avere alcuna sovranità su noi stessi. Siamo vulnerabili, “un vaso che può andare in frantumi ad ogni scossa e ad ogni mossa”, come ammoniva Seneca. Il nostro Essere è poroso assorbe la realtà che lo circonda, è esposto a tutti gli eventi che possono nuocere.

Viviamo il presente in modo periclitante, sommersi dall’inquietudine del nulla, dalla condizione costitutiva di non poter evitare l’incertezza del futuro. Siamo come farfalle sfuggenti ed aggraziate, delicatissimi con le nostre malattie, sofferenze pietose sempre in agguato, con spazi affettivi frantumati. Levinas ci dice che la realtà è una montagna insormontabile, indifferente alle nostre tensioni: siamo annodati al tessuto delle cose, dentro un recinto le cui dimensioni sono incontrollabili, ma caduche sicuramente.

Come foglie sui rami è la sorte degli uomini. “Bisogna che io sopporti il destino meglio che posso, perché lo so, non si può lottare contro la forza del fato, non si può nulla contro la necessità già data e prescritta”: lo aveva detto Eschilo nel Prometeo.

Siamo bisognosi di cura appena veniamo alla luce: ci stacchiamo dall’utero materno ed emettiamo un grido di dolore che è tutta l’angoscia del mondo che ci cade addosso. Lo ha detto Heidegger in Essere e Tempo e Freud nella sua Introduzione alla Psicanalisi.

Freud: l’angoscia

Proprio quest’ultimo nella 25ª lezione della sua Introduzione alla psicoanalisi,dedicata a L’angoscia, ha sostenuto l’ipotesi che essa sia sempre e comunque la riproduzione della sensazione provata al momento della nascita. Freud dice che: “il termine “angoscia” sottolinea il carattere del restringimento del respiro, che allora fu presente come conseguenza della situazione reale e che oggi viene quasi sempre riprodotto nell’affetto. Riconosciamo come ricco di implicazioni il fatto che quel primo stato d’angoscia ebbe origine dalla separazione dalla madre” [Sigmund Freud: Opere. Vol. 8 –Bollati Boringhieri, Torino 1976 –pag. 549].

Ma l’angoscia è perturbante, inospitale, prefigura che l’Essere vada incontro al nulla, non è identificato un oggetto, una cosa cui essa si riferisce. L’angoscia è spavento, pericolo, ma cade nella indeterminatezza, nella genericità, perché non è configurabile la sua causa, la sua scaturigine. Quando invece si chiarisce l’oggetto, la cosa che provoca il malessere, l’angoscia diventa paura. Ciò che è generico diventa specifico e si determina l’angusto passaggio: dall’angoscia alla paura.

Heidegger: l’angoscia

L’angoscia (Angst) è quel sentimento di forte turbamento che l’Essere avverte quando nel suo momento originario è gettato nel mondo in uno stato di isolamento vertiginoso. Di solito il neonato lo affronta con le grida: non si tratta di qualcosa di derivato, ma di assolutamente originario ( Heidegger di Costantino Esposito).

L’angoscia pone l’uomo di fronte al nulla e l’uomo ne comprende emotivamente la portata. Heidegger parla di gettatezza dell’Essere, perché come ha scritto Gianni Vattimo nella storia della filosofia, per la prima volta, l’Essere non viene giudicato per la sua semplice presenza fenomenica.

L’Essere viene valutato nel mondo( mondità) con altri esseri; ecco allora che la parola Dasein significa Esserci come gettato nel mondo, ma anche in grado di trascenderlo con un atto di libertà, facendone il progetto di atteggiamenti e azioni possibili.

Questa filosofia intende far sì che l’Essere superi l’inquietudine, l’angoscia, la paura, il nulla.

Heidegger: superare l’angoscia con la cura

Ecco allora che Heidegger ritiene che per superare l’angoscia occorre la Cura che in tedesco si traduce con Sorge.

Il filosofo tedesco richiama il mito in questa bellissima descrizione: la Cura mentre stava attraversando un fiume, scorse del fango cretoso; pensierosa ne raccolse un po’ ed incominciò a dargli forma. Mentre è intenta a stabilire cosa avesse fatto, interviene Giove; la Cura lo prega di infondere lo spirito a quello che aveva formato; Giove acconsente volentieri, ma quando la Cura pretese di imporre il suo nome a quanto aveva formato, Giove glielo proibì pretendendo che fosse il suo. Mentre la Cura e Giove disputavano, intervenne la Terra,reclamando che a ciò che era stato formato fosse imposto il suo nome, perché aveva dato il corpo. I disputanti elessero come giudice Saturno, il quale comunicò la decisione che fosse la Cura a possedere il corpo; solo alla sua morte Giove avrebbe potuto pretendere in restituzione lo spirito infuso, come allo stesso modo la Terra il corpo. Saturno decise tuttavia che si chiamasse homo,poiché è fatta di humus.

Heidegger: la coesistenza dell’essere con il tempo

La descrizione del mito è tratta dai Miti di Igino e nel commento di Heidegger campeggia il dato fondamentale che è stato Saturno ad attribuire il nome e Saturno rappresenta il Tempo. L’Essere dunque deve coesistere sempre con il Tempo.

Cura significa pena angosciosa, ma anche premura e devozione.

Allora l’Essere deve darsi un progetto, vivere un’esistenza autentica, per rimuovere ed allontanare quanto più è possibile l’evento morte, che nella parabola dell’uomo è insopprimibile ed irriducibile.

L’uomo se attua un progetto della sua vita, affronta con altro spirito costruttivo l’evento morte.

L’uomo deve vivere all’insegna di un’evoluzione permanente, la sua modalità di vivere deve improntarsi alla possibilità di migliorare sempre; dire che l’uomo esiste, non può significare che egli sia qualcosa di dato, perché quello che egli ha di specifico e che lo distingue dalle cose è proprio il fatto di rapportarsi a delle possibilità. Il termine esistenza va inteso in senso etimologico di ex-sistere, oltrepassare la realtà, porsi in direzione della possibilità. Non si può applicare all’uomo la semplice presenza, ma un poter essere, possibile per il futuro.

L’Essere uomo deve dunque vivere in modo autentico, il che significa appropriarsi delle cose che il mondo mette a disposizione, per rendere attuabile il suo progetto di vita.

Non può nella gettatezza vivere in modo inautentico, conformandosi ai si dice, agli idola fori.

Deve sentire la voce della sua coscienza, che lo chiama per cogliere il senso di libertà dalla morte.

Heidegger: la cura si nutre della passione per il bene

La Cura si nutre della passione per il bene: cambia il dispositivo del rapporto con gli altri, si scrive una nuova grammatica del coesistere, dell’Esserci.

La passione per la ricerca del bene è la risposta alla consapevolezza che se nessuno vive al singolare ma sempre si nutre per l’altro, cerca per la vita le cose di valore che la rendono degna di essere vissuta; in questo caso si pone in essere un progetto che ci coinvolge nella nostra intima pluralità.

Heidegger ci dice che la Cura si declina conferendo ascolto e osservanza agli altri: tenere nello sguardo l’altro è la prima forma di cura; penetrare nel suo vissuto, significa attualizzare una disponibilità pura a ricevere quanto dall’altro proviene dallo sguardo.

Levinas: la relazione di cura come riflessione profonda dei vissuti dell’altro

Levinas ci ricorda che il prestare attenzione all’altro significa guardare il suo viso che mi parla, dice i suoi desideri, il suo dolore, le sue speranze, le paure.

Il prestare attenzione si realizza non solo con lo sguardo, ma anche con la parola sia quella detta che quella taciuta: il silenzio che lascia posto alla parola dell’altro. Senza ascolto non c’è comprensione. Ascolto per i greci significa non solo odo e percepisco, ma anche imparo ed obbedisco: la relazione di cura si pone come riflessione profonda dei vissuti dell’altro.

Il linguaggio del dire e dell’ascolto significa comunicare la nostra considerazione, svelare il nostro essere, ma anche disposizione a cogliere il senso delle cose che l’altro mi comunica: si ha cura se risuonano dentro di noi le parole dell’altro: solo quando la postura della mente è aperta e riflessiva l’ascolto è come il mare che accoglie il fiume, la madre che abbraccia il figlio, si determina in ultima analisi lo spazio di incontro.

Ascoltare richiede passività, capacità di farsi come un vaso vuoto, che sa fare posto a quello che l’altro ci vuole dire di sé. Il tacere ci ricorda Heidegger recupera l’Essere che sta andando via, perché è segno dell’attenzione totale per l’altro.

Holderlin: La pratica di cura deve uniformarsi al giusto uso delle parole

Holderlin ci ricorda che noi siamo colloquio, che non è il semplice pronunciare parole, ma il dire parole fra due che fecondano la relazione: la parola è il respiro della mente.

La pratica di cura deve uniformarsi al giusto uso delle parole, per non produrre verità amare, dolore lancinante. Bisogna dire la verità ma dando peso alla parola adatta, per non provocare nell’altro il buio, la disperazione.

Levinas ci suggerisce di disdire il detto, come principio etico del discorso. La parola vuole la misura, che significa considerare anche la disposizione dell’altro. Non si può sempre utilizzare il linguaggio assertivo con troppe parole, ma anche agire con tatto, con delicatezza e propinare la brutta notizia.

Ma il comunicare può essere fatto anche di presenza silenziosa, che è la disponibilità pura. Nella sua poesia Arrivo a casa Holderlin ci raffigura la descrizione della disponibilità per uscire dalla lontananza che molto promette.

Mortari: cura come energia vitale

Avere cura e prestare cura significa nutrire l’anima di energia vitale, come ha scritto in un bellissimo libro Luigina Mortari- Filosofia della cura-. Il neonato che si è sentito tenuto in un abbraccio è pronto ad accogliere una quiete sorgiva di energia che nutre il suo Essere.

Avere cura toglie il peso alla sofferenza e consente il cammino nel tempo.