NAPOLETANITÀ: NAPOLI NON È SOLO GOMORRA

PALAZZO DONN’ANNA

“Ho rivisto palazzo Donn’Anna dopo molti anni e alla mente è tornato Raffaele La Capria, finissimo letterato partenopeo che su questa scultura ha costruito le sue metafore: la bella giornata, l’armonia perduta, la napoletanità.”

Egli ricorda di avervi trascorso la sua infanzia: così lo descrive in un famoso articolo pubblicato sul Corriere della sera negli anni ottanta.

”É un antico palazzo seicentesco, una maestosa mole cadente nell’acqua. Nelle intricate viscere di quel palazzo tra corridoi ed antri bui che si dicevano abitati dagli spettri, si svolsero i miei giochi da ragazzo ,gli agguati, le avventure e le finzioni romanzesche. Nelle grotte invase dall’acqua, spiando gli amplessi delle coppie che vi entravano con le barche, scoprii il mistero sconvolgente del sesso. E durante le mareggiate invernali che scuotevano la mia casa dalle fondamenta, passai le notti a leggere, nelle alte e risonanti stanze, tutti i libri che non ho più dimenticato”

(Corriere della sera terza pagina La Capria: la mia Napoli sabato 27 febbraio 1982).

Palazzo Don’Anna, maieuticamente, come una gemma radiosa che evapora il suo inebriante profumo, instilla la metafora della Bella Giornata che ha ispirato il libro più bello di La Capria

“Ferito a morte”: “la vita è ciò che ci accade mentre ci occupiamo di altro”.

L’immagine della metafora è così poeticamente sentita:

“ho conosciuto a Napoli l’età in cui tutto per me gravitava nel campo magnetico della bella giornata e tutto si teneva e niente poteva essere compreso se non in rapporto ad essa.

“ho conosciuto a Napoli l’età in cui tutto per me gravitava nel campo magnetico della bella giornata e tutto si teneva e niente poteva essere compreso se non in rapporto ad essa.

In quella bella giornata entravano Capri ed Ischia e le altre Sirene bagnate dal mare di Omero, le tane dei pesci inseguiti sott’acqua, il panino con il salame mangiato sullo scoglio, il muro calcinato a Positano e l’arco spezzato procidiano, il corpo che brucia sulla roccia rovente, l’odore sapore di acido fenico dell’ostrica, il riccio e la patella, l’uscita in barca con la ragazza, “il piede marino” e confidente, l’approdo in una rada nel silenzio mattutino. La bella giornata entrava nella mia mente, radicata nell’animo, nel sentimento delle cose: era un’idea fissa intorno a cui tutto, ineffabilmente, si misurava”

(ibidem Corriere della sera).

La bella giornata diventa dunque la struttura simbolica che motiverà il libro Ferito a morte.

La struttura simbolica è per La Capria

“quella disposizione figurata dei vari elementi della narrazione presente o intravista già prima della scrittura e capace di irradiare energia nel linguaggio e di determinarlo, di mettere in atto contemporaneamente più possibilità di significati e di diventare al di là delle parole, al di là della trama e dei personaggi il vero contenuto di un racconto” (La Capria Novant’anni di impazienza. Roma 2013 pagina 50).

“Ma la bella giornata non c’è più; la sua caduta, sparizione provoca la rottura, la scissione, l’armonia perduta, la ferita a morte.”

Ferito a morte comincia con un raggio di sole che,penetrando attraverso le imposte socchiuse, brilla sulla parte della stanza dove Massimo (il protagonista) si stava svegliando dai suoi sogni inquieti. Quel raggio gli porta l’annuncio della bella giornata.

E una nuova estate sta per arrivare, lo dicono i colpi di maglio provenienti dallo stabilimento balneare in costruzione. Ma l’annuncio non fa più sobbalzare di gioia il cuore di Massimo. Ormai sa che da una bella giornata non c’è da aspettarsi più niente, se ne sta a letto in una specie di dormiveglia a pensare.

É lo spazio di un mattino del 1954: il tempo si dilata e le varie ore corrispondono ad anni diversi, senza soluzione di continuità, dove nulla può accadere, perché tutto sembra già accaduto, una volta per sempre, dieci anni o un giorno, sono esattamente la stessa cosa: la pesca è inutile, perché non c’è più vita sott’acqua; il Circolo Nautico non è che una comunione di ozi, frivolo tirocinio di quel grande ozio sociale che coinvolge tutta la borghesia napoletana, la città ti ferisce a morte o ti addormenta, l’amore è un’occasione mancata come tante altre.

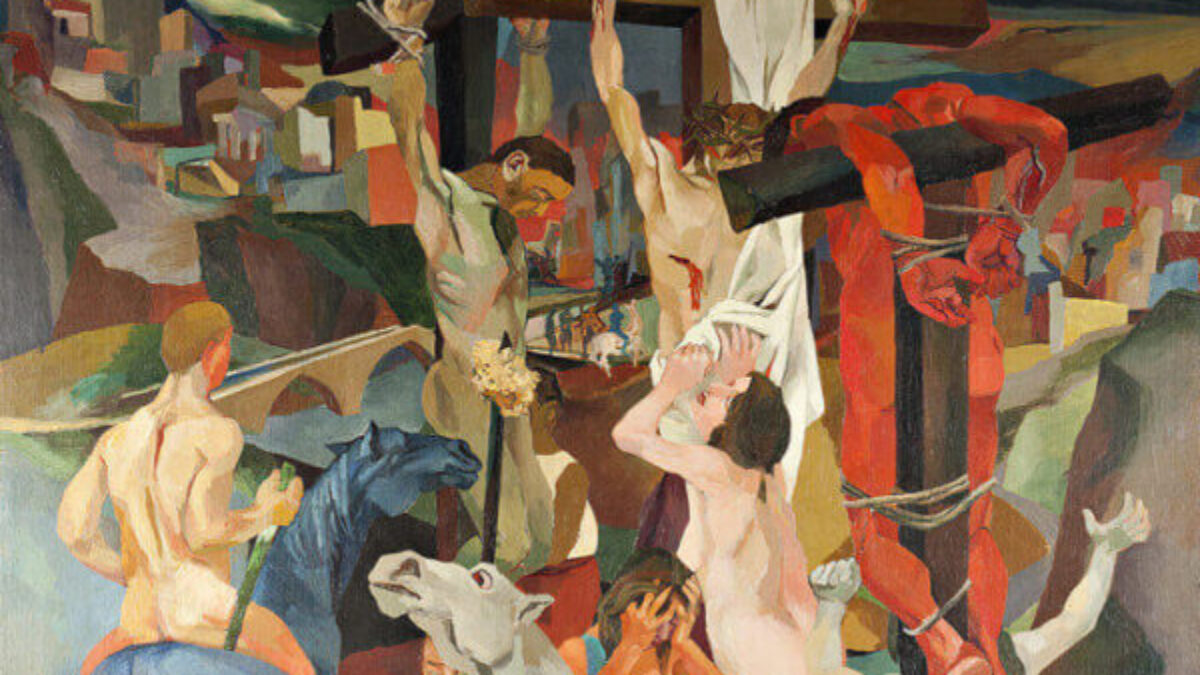

Nella Ferita a morte si concreta quell’armonia perduta che porta via la napoletanità che La Capria identifica nel Regno di Carlo di Borbone che fa della città di Napoli la capitale d’Europa ed anticipa le tematiche della rivoluzione francese. L’armonia si perde con la tragica fine della rivoluzione del 1799.

In un altro storico articolo apparso sul Corriere della Sera (Quelle tre anime dei napoletani martedì 14.08.1984) La Capria descrive quel processo storico di un popolo che ha avuto quei doni dalla natura che non ha saputo utilizzare: l’armonia si perde fatalisticamente, perché la lacerazione tra Cosmos e Logos,di cui anche Vico aveva parlato, comporta una degenerazione del conflitto verso l’incapacità a predisporsi verso la natura,a non apprezzare le sue immense ricchezze che a Napoli sono ben visibili.

Nell’Armonia perduta,un libro scritto nel 1986, La Capria ci racconta Napoli come Venezia, Vienna o Alessandria: una città della decadenza dove, per ragioni misteriose, ad un certo momento la storia s’è fermata. “Mi è parso che quel momento fosse il Novantanove, anno della rivoluzione. L’immagine della città interiore che ogni napoletano portava dentro di sè fu lacerata, si ruppe la spirituale armonia che la reggeva, fu condannata a morte o bandita per sempre la cultura della grande borghesia che la legava all’Europa. Napoli diventò la città della piccola borghesia dominata dalla paura della plebe”.

LA NAPOLETANITÀ

“La napoletanità è un patrimonio spirituale, un grande atto creativo, un momento di grazia, di gentilezza, una diffusa aspirazione alla bellezza.”

“Ripensandola dal profondo della sua storia volevo proporre non una rappresentazione della realtà, ma un’immagine mentale. Una città rivive solo quando viene ripensata o nuovamente raccontata. Se ciò non accade, se viene coperta dalle vecchie rappresentazioni, o dai luoghi comuni, essa muore nella fantasia e nella realtà”.

Napoli è una città che deve essere sempre inventata. La sua verità è forse nella mente di chi a lei s’accosta. Con l’Armonia perduta parlo ancora d’un discorso iniziato 25 anni fa con Ferito a morte: di una felicità che sembra essere a portata di mano, che il paesaggio, il colore del cielo, la luce del mare, autorizzano a sognare e che sempre ci sfugge. Si rompe la bella giornata che fa parte dell’anima mediterranea, di quel conflitto tra storia e natura, ragione e sentimento, anch’esso radicato da sempre, ancestrale che le mura corrose del palazzo D’Anna mi fecero intravedere. L’armonia forse solo sognata fu perduta non solo a Napoli, ma in ogni parte del mondo (ibidem- Novant’anni d’impazienza-pag. da 82 a 85).

La napoletanità simile a quel soffio orfico di cui parla Rimbaud, che passando anonimo attraverso l’artefice lo fa vibrare come un ottone, si sente negli scritti di Croce, Spaventa, Labriola, De Sanctis, napoletani di quella razza che mantennero i legami con la grande tradizione europea.

Ma la napoletanità, che senti anche nelle poesie di Salvatore Di Giacomo, degenera in napoletaneria che a Napoli si è configurata politicamente con il laurismo.

Da: Matilde Serao Leggende napoletane.

Libro di immaginazione e di sogno-il palazzo Donn’Anna

“In ogni napoletano per quest’armonia perduta c’è sempre un europeo scontento.”

“Il bigio palazzo si erge nel mare. Non è diroccato, ma non fu mai finito, non cade non cadrà, poiché la forte brezza marina solidifica ed imbruna le muraglie, poiché l’onda del mare non è perfida come quella dei laghi e dei fiumi, assalta,ma non corrode.

Le finestre alte, larghe, senza vetri rassomigliano ad occhi senza pensiero; nei portoni, dove sono scomparsi gli scalini della soglia, entra scherzando e ridendo il flutto azzurro, incrosta sulla pietre le sue conchiglie, metta l’arena nei cortili, lasciandovi la verde e lucida piantagione delle sue alghe.

Di notte il palazzo diventa nero, intensamente nero; si serena il cielo sul suo capo, rifulgono le alte e bellissime stelle, fosforeggia il mare di Posillipo, dalle ville perdute nei boschetti escono canti melanconici d’amore e le note del mandolino: il palazzo rimane cupo e sotto le sue volte fragoreggia l’onda marina”

Una sera splendevano di luce vivida quelle finestre; attorno al palazzo sul mare si cullavano le barchette di piacere adorne di velluti che si bagnavano nell’acqua, vagamente illuminata da lampioncini colorati; i barcaioli si pavoneggiavano nelle ricche livree. Tutta la nobiltà spagnola e napoletana accorreva ad una festa che l’altera Donn’Anna Carafa (proprietaria della nobile costruzione) e moglie del duca di Medina Coeli dava nel suo palazzo di Posillipo.

Donn’Anna

Donn’Anna era bellissima e vanesia aveva occhi di acciaio, simili a quelli dell’aquila. Rivelavano l’intera soddisfazione di quell’anima fatta di orgoglio: godeva, godeva senza fine “nel vedere venire a lei tutti gli omaggi, tutti gli ossequi, tutte le adulazioni. Era lei la più nobile, la più potente, la più ricca, la più bella, la più rispettata, la più temuta, lei duchessa, lei signora, lei regina di forza e di grazia. Poteva salire gloriosa i due scalini che facevano del suo seggiolone quasi un trono; poteva levare la testa al caldo alito dell’ambizione appagata che le soffiava in volto” (Serao ibidem).

Quella sera di festa fu data una recita, protagonista fu una splendida e bellissima creatura: Donna Mercede,nipote di Donn’Anna.

Donna Mercede

Nella commedia Donna Mercede rappresenta una schiava, Mirza, innamorata del suo padrone, che lo segue dappertutto, lo serve fedelmente sino a fargli da mezzana d’amore, sino a morire per lui di un colpo di pugnale destinato al cavaliere da un padre crudele.

Recitava con un trasporto assoluto, con un impeto totalizzante, irriducibile alla calma: tutta la sala si commuoveva dell’amore della schiava per il suo cavaliere Don Gaetano di Casapesenna. Solo alla fine della commedia quando la schiava Mirza ferita a morte si accomiata con parole di affetto da colui che fu la sua vita e la sua morte allora egli, cui appare finalmente la verità,

“quale luce diffusa meridiana, preso dall’amore si abbandona in ginocchio dinanzi al corpo della poveretta morente e copre di baci quel volto pallido di agonia”.

L’amore e la gelosia

L’amore del cavaliere Gaetano fu ardente e focoso: la recita corrispondeva alla realtà effettuale. Gaetano che nella vita era l’amante di Donn’ Anna si era innamorato di sua nipote Donna Mercede.

Il morso della gelosia divampava come un incendio nell’anima di Donn’Anna non più l’amata, la più bella, l’unica. Entrambe scrive Serao “portavano nelle viscere il feroce serpente della gelosia, morivano ogni giorno di amore e di odio”.

Si racconta che dopo quella festa Donn’Anna abbia amato tanto, bellissimi giovani pescatori che donava il mare incontaminato di Napoli.

Ma era donna cattiva ed altera: per non farsi scoprire, i giovani amanti venivano uccisi e scaraventati in mare, che li mangiava con le sue onde.

Si narra di voci flebili che durante la notte si sentono nel palazzo di Donn’ Anna: sono forse le anime di quei fantasmi, amanti della bellissima regina.

Napoli non è solo Gomorra.